Room 810, 8F, No. 780, Cailun Road, Pudong New Area, Shanghai, China.

News Center

文献分享丨微流控构建的人工肝微组织用于急性肝衰竭修复

急性肝衰竭是一种危及生命的疾病,原位肝移植是最有效的治疗手段之一,但供体器官稀缺严重限制其临床应用。人工生物工程肝移植物移植成为替代方案,却面临三大核心挑战:功能性人肝细胞来源有限,人工肝移植物快速构建技术受限,移植后细胞存活能力差,难以实现长期治疗效果。

传统 3D 细胞聚集体(如细胞球状体模型)存在尺寸受限(氧和营养供应不足)、易形成坏死核心、长期培养稳定性差等问题,无法满足大规模组织工程需求。因此,亟需开发兼具高效构建效率、稳定结构及多功能治疗特性的人工肝微组织制备策略。

近日,中山大学陶玉研究员团队在Biomaterials(IF:12.9)上发布了一篇题为“Microfluidic fabricated cell-laden microgels aggregated into artificial liver microtissue to ameliorate drug-induced liver injury”的研究成果。研究提出了“微流控制备载细胞微凝胶自组装人工肝微组织”的新策略,并在 APAP 与 CCl₄ 诱导的肝衰竭模型中成功实现肝功能修复,为急性肝衰竭治疗提供了全新的技术路径。接下来我们将为您带来该研究成果的详细解读。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142961225006295?via%3Dihub

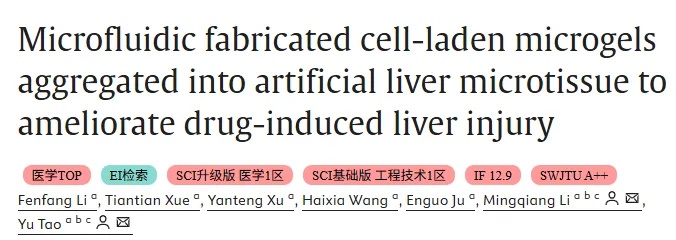

全流程示意图包括:通过微流控技术将 AuNCs-miRNA 复合物混入 GelMA/HAMA 材料,光交联制成 ARGH 微凝胶;再让负载骨髓间充质干细胞(MSCs)的 ARGH 微凝胶自发组装成肝微组织,其中AuNCs可实现抗氧化、miRNA 可诱导 MSCs 向肝细胞分化。将微组织移植到肝衰竭小鼠体内,实现肝损伤修复。

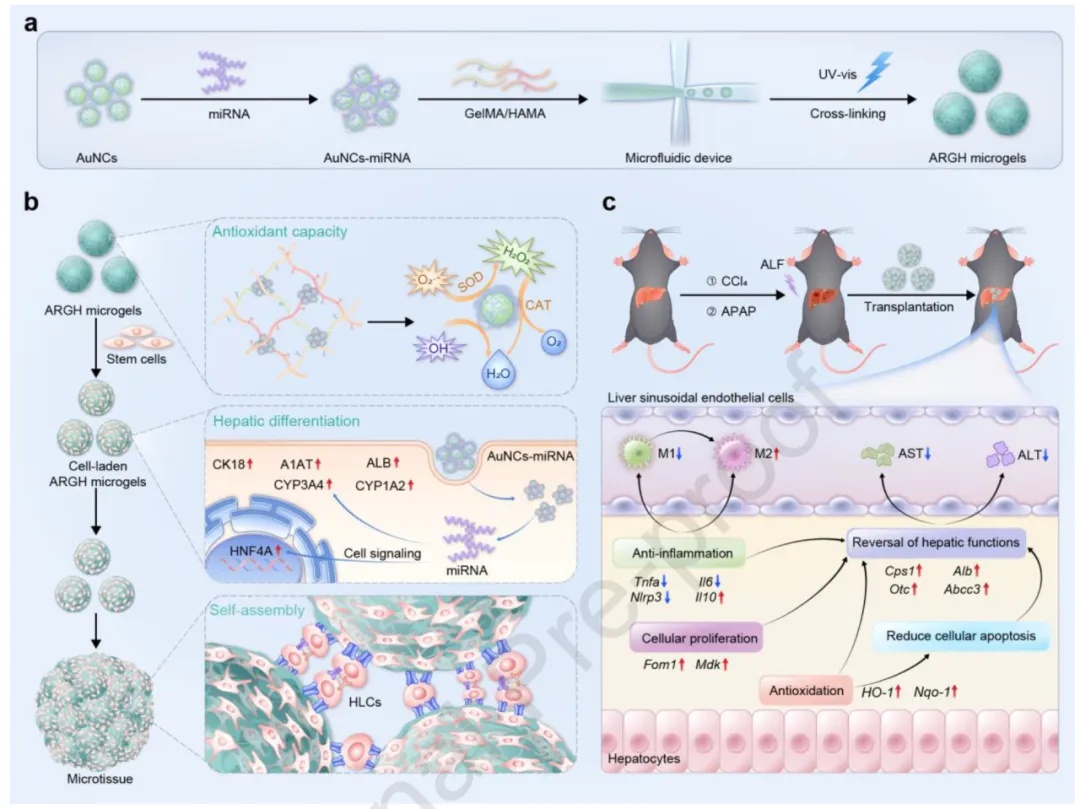

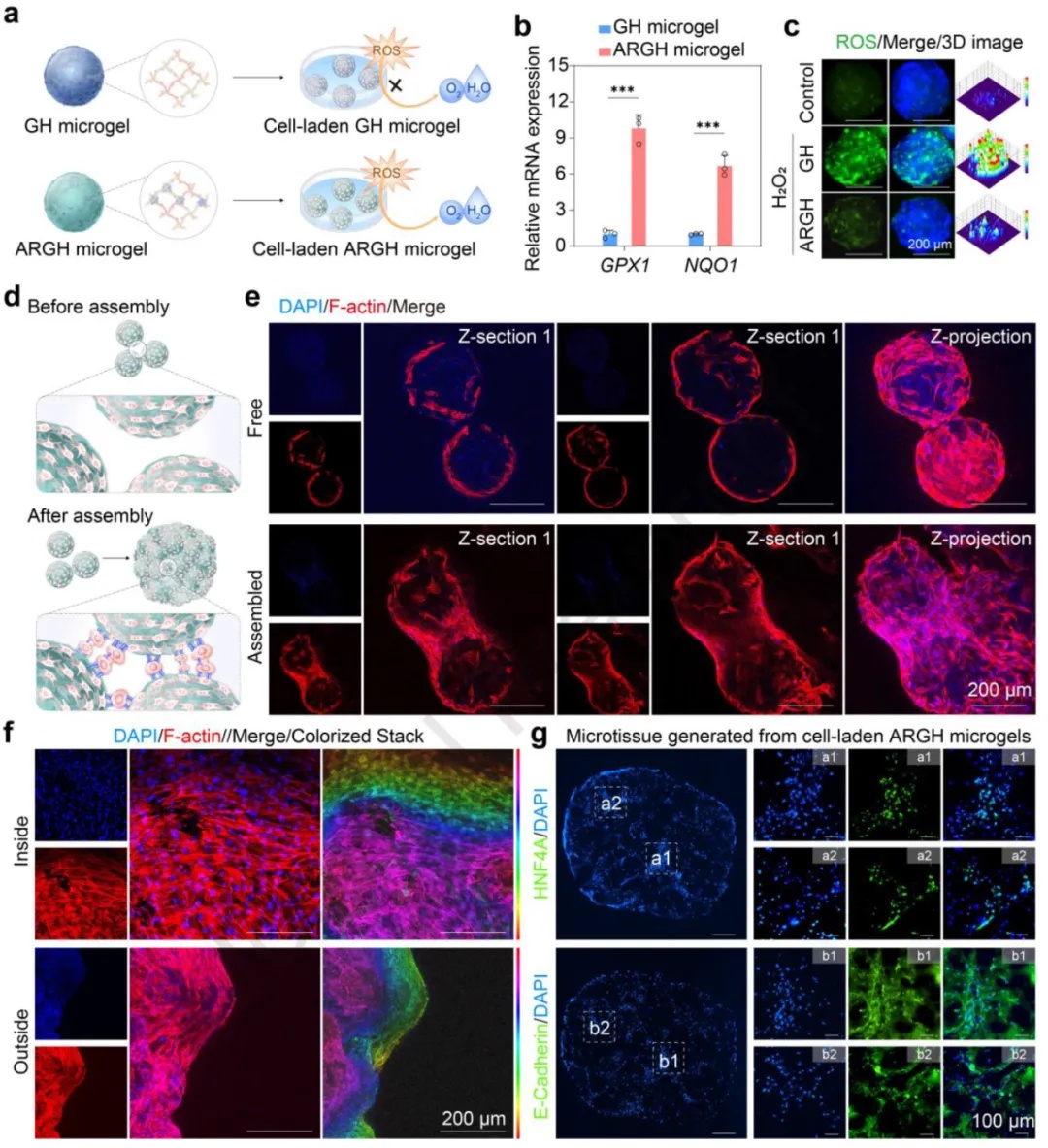

研究人员检测到 ARGH 微凝胶组中的 VEGF、IGF表达显著高于 GH 微凝胶组。通过划痕愈合实验发现,ARGH 微凝胶的条件培养基可显著提升细胞迁移效率。经 Matrigel 管形成实验证实,ARGH-CM 能促进血管内皮细胞形成更密集的血管网络,节点数、分支长度等关键血管生成参数均优于空白组与 GH-CM 组。证明 ARGH 微凝胶可自组装成结构稳定、具备肝向功能的微组织。

三、对肝衰竭模型中的治疗效果

在APAP诱导的小鼠急性肝衰竭模型中,移植由ARGH微凝胶载细胞自组装形成的生物工程肝微组织后,小鼠血清ALT、AST等肝损伤指标显著下降;TUNEL与H&E染色显示肝组织凋亡细胞数量和坏死面积明显减少。分子水平上,抗炎基因(IL10)与抗氧化基因(HO1、Nqo1)上调,而促炎基因(TNFα、NLRP3)下调,提示该微组织通过抗炎抗氧化机制有效修复APAP诱导的肝损伤。进一步在CCl₄模型中重复验证后,证实ARGH微组织具有跨病因的肝保护通用性。其基础机制源于ARGH微凝胶在体外即可通过提升GPX1、NQO1等抗氧化基因表达,减少H₂O₂诱导的ROS积累与细胞损伤。ARGH微组织具备良好的抗氧化、抗炎及肝功能特性,能够显著改善不同诱因所致的急性肝衰竭。

总 结

本研究围绕急性肝衰竭治疗展开研究,将微流控技术与 “AuNCs-miRNA 功能纳米载体 + GelMA/HAMA 水凝胶” 结合,制备 ARGH 微凝胶,负载骨髓间充质干细胞后自组装成肝微组织,在两种小鼠急性肝衰竭模型中验证疗效并借转录组解析机制。结果表明,ARGH 微凝胶可规模化制备,肝微组织具多重功能,能改善肝损伤、逆转部分差异基因表达并恢复肝功能通路。为肝微组织构建提供技术范式、为急性肝衰竭治疗提供思路,也为其临床转化及其他器官微组织研发提供参考。

- Previous article:产品介绍 | 朴衡博迈人源化3D肝纤维化模型

- next:成果解读 | 朴衡人源化MASH模型助力解析MASH 相关肝癌发生新机制